青年争鸣论教育,共话研究共成长——北京师范大学教育学部代表团参加2021年中国教育科学论坛“青年论坛”

学科建设办公室

2021-09-29

1352

2021年9月29日,北京师范大学教育学部代表团参加了由中国教育科学研究院主办、《教育研究》杂志社承办的中国教育科学论坛“青年论坛”。代表团由教育学部副部长王晨教授担任团长,2020级教育政策学与教育法学专业田士旭博士作为主发言人,刘倩倩、孙成梦雪、严梓洛、俞凌云四位博士作为自由发言人。

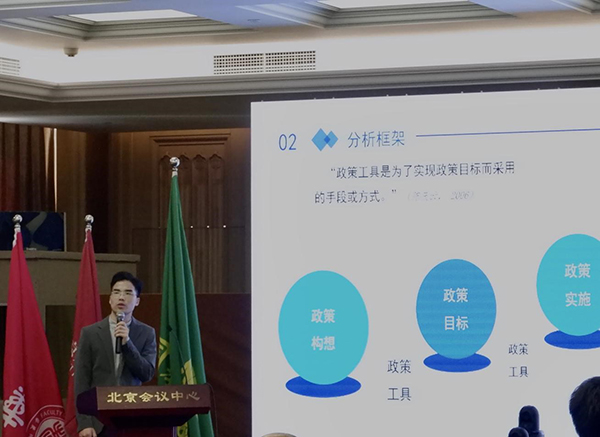

田士旭博士在论坛上首先发表了题为《“十三五”期间我国教师政策回溯与前瞻——基于政策工具的视角》的学术汇报。他从政策工具理论的视角切入,通过文本计量和内容分析相结合的方法,基于政策工具类型-教师政策要素二维理论分析框架,深入分析了“十三五”期间我国教师政策中政策工具的分布特征、教师政策要素的关照程度,及其之间的组合结构和内部关联。在总结已有成效、揭示政策工具选择和使用中存在的冲突和缺失问题的基础上,提出了对于我国未来教师政策体系的展望。其次,结合此次学术汇报,田士旭博士进一步分享了自己关于教育政策研究的三个思考:教育政策研究的价值和意义是什么?政策文本分析对于教育政策研究的价值和意义是什么?什么是好的教育政策研究?最后,田士旭博士分享了关于作为“90后”教育学人使命共担的感想,提出“学术研究本来就是充满各种不确定性的,正是因为这种不确定性,才有了更多的可能性。在“扎根中国大地办教育”的新形势下,对于教育强国、民族复兴、国家富强的使命共担,便成为我们新一代教育学人孜孜不倦探求更多可能性的强劲动力 !”

(田士旭博士)

基于对论坛中各位代表团的发言,刘倩倩、孙成梦雪、严梓洛、俞凌云四位博士进行了深入思考。

因教育而汇聚,因研究而共鸣。为探寻教育问题,不同方向的研究者基于不同的研究视角运用不同的研究范式分享各自的研究思考。实际上,无论是对课程的思考,还是对教师的关注,亦或是对政策效力的评估,皆是对教育根本问题的回答,即是对“培养什么人”、“怎样培养人”、“为谁培养人”的最终探寻。为了回答这样的问题,研究者或进行理论性思考,或进行实证调查。除此之外,在多元化社会背景,社会学、政治学、哲学、人工智能等其他学科亦可为教育理论或实践问题的解决提供更为开阔的视角。作为研究者,尤其是年轻学者,只有兼容并包,开放思维,关注时事,深挖实践,才能够脚踏实地做有质量的研究,才能够做到“将论文写在祖国大地上”。

——刘倩倩

(刘倩倩博士)

教育研究既要“仰望星空”,也要“脚踏实地”;既要关注和思考党和国家重大教育战略问题,更要走进学校、走进课堂、走进教师、走进学生。立足时代、深入情境,畅想应然、关照实然。教育是一种培养人的活动,教育研究的目的在于服务人和国家的发展。因此,教育研究既要探讨“是什么”、“为什么”,更要追问“如何做”、“如何改善”。无论是作为教育现象的“抑郁”、“内卷”亦或其他,都需要在挖掘和揭示其深层的原因的基础上研究破除之道,还教育以本真。此外,在研究过程中,要大胆假设、小心求证、深刻反思。打开自己的思维,跨越时空和学科的边界,充分发挥自己的想象力;每一个论点、每一个判断、每一项研究,都需要基于充足、有效、可信的证据支持,更需要在与他人和社会的互动中不断进行回望和反思。

——孙成梦雪

(孙成梦雪博士)

终于看到一次汇聚了90后青年学者的青年论坛,通过这次青年论坛一方面让我了解到国内的与我同一个“战壕”的学者们都在研究何种议题,一方面也通过交流产生了更多研究的火花。正如会上专家所说的,做研究最重要的是拥有一种社会责任感,同时即便在内卷的情况下仍保持做研究的初心,做真研究,真教育,将自身的理论和跨学科结合,将教育的火种播撒在中国大地上。希望未来能有更多的平台提供给正在成长中的青年学者,让大家互相碰撞出不一样的研究火花。

——严梓洛

“青年论坛”的汇报主题虽然包容了许多不同的研究方向和领域,但是通过汇报人的呈现,我们能够发现在丰富多元的研究选题之下的共性思考——对“我”的关注。一方面是作为研究对象的“我”,另一方面是作为研究者的“我”。但目前我们的研究更多的是在讨论这一关注背后的负面影响,如“教育内卷”“抑郁”,而“我”如何发挥积极作用还有待于深化。自我如何成为动力?个人困扰与公共议题如何结合起来?教育学如何发挥想象力?这一系列问题也许可以为我们博士生的发展提供更多思考空间。

——俞凌云

(俞凌云博士)

最后,王晨教授作为代表团团长进行发言。他指出学术存在着“理论与实践”、“坚持与创新”、“抽象与具体”、“一与多”等永恒矛盾。作为研究者,理应具有自觉意识,才能做高质量研究。

(王晨教授)

本次“青年论坛”在各代表团热烈的掌声中落下帷幕。热烈的掌声中,满含着研究者对教育研究的思考,对教育未来发展的期待。道阻且长,行则将至。教育研究的蓬勃发展需要所有教育研究者的同心同力同行!

资讯推荐