2022年全国教育学原理相关专业优秀大学生暑期夏令营成功举办

教学办公室

2022-07-08

4933

2022年7月2日至4日,北京师范大学教育学部教育基本理论研究院主办的第七期“思想的原野”全国教育学原理相关专业优秀大学生暑期夏令营在“云端”成功举办。本次夏令营录取营员共64名,来自全国各地44所高校。

图1 开营仪式营员合影

7月2日上午,暑期夏令营举行开营仪式,檀传宝教授、余清臣教授、班建武教授、程猛博士等老师出席开营仪式并讲话,林可老师主持仪式全程。教育基本理论研究院院长余清臣老师介绍了教育基本理论研究院各个学科方向的情况,强调一年一度的“思想的原野”暑期夏令营的特色,即“这是有教育思想的人进行成长和对话的地方”;并鼓励大家享受沉思,勇于创新,以体系化的方式思考,并始终满怀热情。班建武老师期望大家在未来三天的时间中尽情享受思想的盛宴,感受教育基本理论研究院的特点与风貌。檀传宝老师结合儒家、墨家、道家的进步德育精神,从破除庸俗功利性的角度出发,呼吁同学们始终保持对教育的使命感和对理论的热情。程猛老师分享了自身跨学科的学术经历,倡导以开放的视野、宽阔的心胸和平和的心态共建学术共同体,在碰撞思想中找到生命跃动的感觉。

图2 四位老师致辞

接下来,教育基本理论研究院的10位老师为营员们带来了时间安排紧凑、内容丰富的学术盛宴,涵盖了我院教育基本理论与教育哲学、教育社会学与教育人类学、德育原理、教育政策学与教育法学等研究方向,讨论内容涉及古今中外,讲座形式多元,营员们互动积极、讨论热切,在教育学原理的思想原野上“尽情奔跑”。

在开营仪式之后,檀传宝教授以“人的全面发展与劳动教育”为题,介绍了他对劳动教育的理论思考。檀老师分析了当前劳动教育实践中广泛存在的劳动与教育相分离现象背后的认识论根源,深入讨论了劳动教育与德、智、体、美四育之间的关系,并引导同学们对劳动与教育目标如何建立自觉、有机联系展开进一步思考,为大家在原理意义上建立严谨的劳动教育概念发挥了十分有力的助推作用。

图3 檀传宝老师题为“人的全面发展与劳动教育”的学术报告

7月2日下午,丁道勇老师从华虚朋和俞子夷的办学经历和从教经历出发,通过展示两位教育家作为教育者的一系列教育实践,如华虚朋对各国教育工作者的采访、俞子夷对于西方进步主义教学法的引进,总结了“人类再造者”的工作方式,提出应当多多追问我们教育研究者的工作和现实有什么关系。在讲座最后,丁老师鼓励大家,教育的价值远没有实现,我们应当有做“人类的再造者”的目标,尝试去实现教育的价值。

图4 丁道勇老师题为“人类再造者”的学术报告

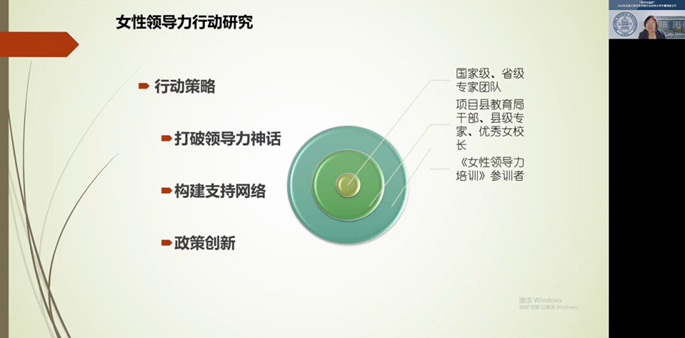

7月2日下午的第二个时段,张莉莉老师为学员们带来一场关于女性领导力行动研究的学术报告,讲座的开始,张老师分享了在云南福贡县进行的行动研究,对女性领导力的制约因素进行分析,提出从女性的真实困境和内在需求出发提升领导力。然后,聚焦女性领导力行动研究的本土化策略,张老师指出来自基层行动者的能动性在科层体制之下与行政力量有一种矛盾和张力,认识这些张力并促成两股力量的持续互动能产生积极的结果,而这当中包含很多实践智慧。讲座的最后同学们积极参与互动,表达对于女性领导力提升和性别教育问题的看法。

图5 张莉莉老师题为“女性领导力行动研究”的学术报告

在7月3日上午的第一个时段,余清臣老师做了“面向欲望调节力提升的现代学校美育”研究报告。此研讨基于关照教育实现的当代教育哲学研究精神,深入揭示与分析了当代青少年所面临的体现过高欲望的“内卷”和体现过低欲望的“躺平”两极化困境,继而讨论了美育在化解青少年欲望两极化困境的价值所在,最后提出了提升学生欲望调节能力的现代学校美育实践体系建设路径:以张扬和完善学生的生命精神和主体性为中心;紧扣对当代学生面临的现代性问题的超越;培养学生“直面事物本身”的直觉认识方式;提升学生的多样化表现力和交流力;突出对学生情绪情感的激活和丰富。演讲与分享赢得了同学的热烈掌声。

图6 余清臣老师题为“面向欲望调节力提升的现代学校美育”的学术报告

7月3日上午的第二个时段,王曦影老师从全球和中国的性别平等状况介绍导入,系统介绍了社会性别、性别角色、性别社会化、性别刻板印象等社会性别理论中的经典概念,分享了教育过程中性别社会化的发生与性别刻板印象的生成,并讨论了学校作为社会性别化的重要场所,应如何规避性别刻板印象的发生,呼吁同学们从日常生活中出发,从自己和身边的人做起,推进社会性别意识的提升和性别平等。

图7 王曦影老师题为“社会性别与教育”的学术报告

7月3日下午,班建武老师作了题为“媒介时代的公民教育”学术报告。公民是基于权利的义务自觉承担者,其身份的核心要素乃在于权利与义务。在信息即事实的媒介时代,公民的权利表达由于建立在被操控的媒介信息基础之上,其权利同样不可避免地沦为了被媒介操控对象。与此同时,现代媒介通过操纵各种符号,营造出指向个体欲望的诱人的“丰裕社会”,从而将个体从对他者和社会的义务承诺中拉回自身。这就使得媒介时代的个体由于过度专注于自我欲望的满足和身份的焦虑,在自觉不自觉中放弃、推卸了其所应承担的公民义务。权利的被操控和义务的被消解,就从根本上瓦解了公民身份。因此,媒介时代的公民教育,既需要帮助个体通过多角度的识读媒介信息,使其从被媒介信息的操控中解放出来,实现公民权利的理性、充分、真实表达;也需要帮助个体认识和洞悉媒介信息所包含的各种意识形态的控制,从而克服自我欲望的局限而走向对他人、社会、国家乃至世界的深切关注和责任担当。

图8 班建武老师题为“媒介时代的公民教育”的学术报告

7月3日下午的第二个时段,康永久老师给大家带来了报告《为什么逻辑不要进标题:一种面向教育本身的“写文化”》。康老师讲到,写本身是一种文化实践,不是一种对客观对象的简单摹写,而是展示自己对于世界的新发现。根据对象的结构、按照逻辑建构论文的框架,这样的书写只是在展现客观对象的结构,缺少提炼、视角、问题意识、理论对手。世界不是一个条分缕析层次分明的框架,我们要在研究过程中不断突破前人的观点,在突破过程中切实到对我们自己观点的梳理和理论的想象,这就落实到我们的写文化。康老师鼓励大家以一种更能呈现我们主体性的方式描述和表达这个世界。

图9 康永久老师题为“为什么逻辑不要进标题”的学术报告

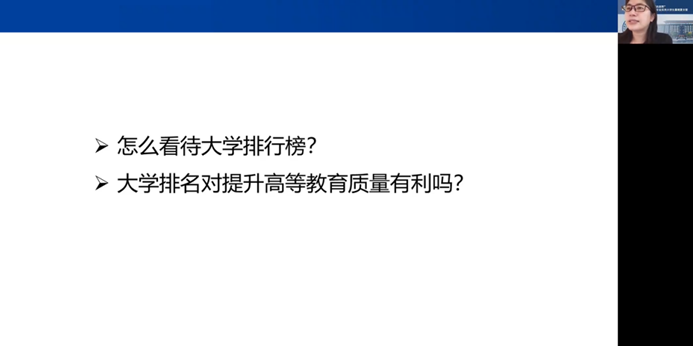

在7月4日上午,刘水云老师为大家介绍了教育政策学与教育法学方向,然后为大家带来题为“大学排名与高等教育质量保障”的报告,刘老师为大家介绍了目前不同种类的大学排名和评估,从一个个问题出发,引导大家思考这些排名和评估的利与弊、是否带来了高等教育质量提升等问题。

图10 刘水云老师题为“大学排名与高等教育质量保障”的学术报告

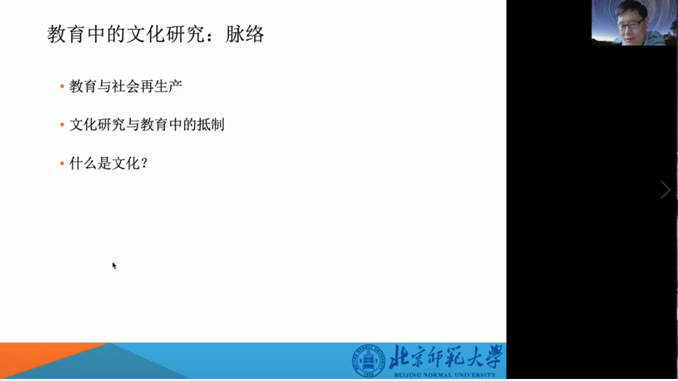

7月4日上午的第二个时段,杜亮老师为大家做了题为“教育中的文化研究”的讲座,杜老师从文化的概念辨析出发,讲解了不同的文化概念、文化观,梳理了教育中的文化研究的脉络,并对我国学校教育中的文化研究进行介绍。讲座的最后,杜老师和同营员们就文化再生产和教育公平的话题进行了讨论。

图11 杜亮老师题为“教育中的文化研究”的学术报告

7月4日下午,郑新蓉老师在题为“为什么回看教育现代化理论”的讲座中追溯了两代教育学人关于现代教育和教育现代化大讨论的历史沿革,回顾了现代教育理论在社会历史进程、社会生产、教育与生产劳动相结合、教育普及与公平、现代道德价值属性、科学理性和人的主体性及人的全面发展等方面的独特命题与陈述,厘清其在当下形成的理论共识与意义,并就此对现代教育理论所面临的挑战与理论前景展开论述,呼吁教育学人反思当下教育面临的新矛盾、新问题,对现代教育理论开展理论探索与持续性思考。

图12 郑新蓉老师题为“为什么回看教育现代化理论”的学术报告

在丰富的讲座安排之余,为了缓解营员们的压力,提供多元的沟通与交流平台,7月2日晚邀请教育基本理论研究院6名在读研究生,2020级戴子涵、海子奕、冯展锋、唐静芸、贺园园,以及2021级谢昕佚向各位营员介绍了各个学科方向的情况,营员们就师大研究生的日常生活与学术发展与师兄师姐们交流互动。

图13 师兄师姐交流会

7月3日晚,营员们组织开展学术沙龙,主持人、发言人和点评人均由营员自主报名产生。沙龙第一个分论坛主题为“儿童的世界”;第二个分论坛主题为“教育在窗外”;第三个分论坛主题为“思想点撒野”;第四个分论坛主题为“象牙塔内外”。在四个分论坛的沙龙中,营员们分享研究经验,交流读书心得,碰撞思想火花,檀传宝、王曦影、林可、程猛四位老师参与沙龙总结与点评。

7月4日,班建武副院长主持结营仪式并发表结营总结。班老师高度肯定了学员们在教育学原理专业层面所展现出的抱负、情怀、研究能力与综合素质,也对学员们在夏令营中的深度思考与积极交流表示赞赏与钦佩,并期待同学们能够带着这三天的回忆与思考,在今后始终对研究、理论和社会抱有赤子之心,用专业推动社会发展。

图14 结营仪式

资讯推荐