教育学部第十五届学术文化节开幕式暨“学术·人生”青蓝对话隆重举办

学生工作办公室

2024-03-31

0

2024年3月31日上午,第十五届学术文化节开幕式暨“学术·人生”青蓝对话在京师学堂京师厅成功举办。本届学术文化节以“锤炼强教之师,共绘教育底色:共话新时代教育家精神”为主题,活动采取线上线下相结合的形式,通过北京师范大学教育学部视频号进行直播,同时设置珠海校区分会场组织观看转播。

教育学部第十五届学术文化节开幕式合影

出席开幕式的嘉宾有:教育学部党委书记施克灿教授、教育学部党委副书记刘立老师、教育基本理论研究院檀传宝教授和林可老师,来自清华大学、北京大学和首都师范大学的学生代表,以及教育学部学生工作办公室的各位老师。百余位师生共同见证这一学术盛会的开启。

开幕式由2022级硕士研究生董一漩主持,“学术·人生”青蓝对话由林可老师主持。广大师生与教育工作者通过线上线下结合的方式,一起探讨教育热点话题,共话新时代教育家精神。

开幕式伊始,教育学部党委书记施克灿教授发表了热情洋溢的致辞。施克灿教授强调学术文化节对于提升学术研究水平、促进学术交流的重要性,也由衷地期盼各位师生能在共同探讨教育教学的热点议题中,深化理论学习,砥砺实践之能,共同领略教育的温情与大先生风范。

教育学部党委书记施克灿教授致辞

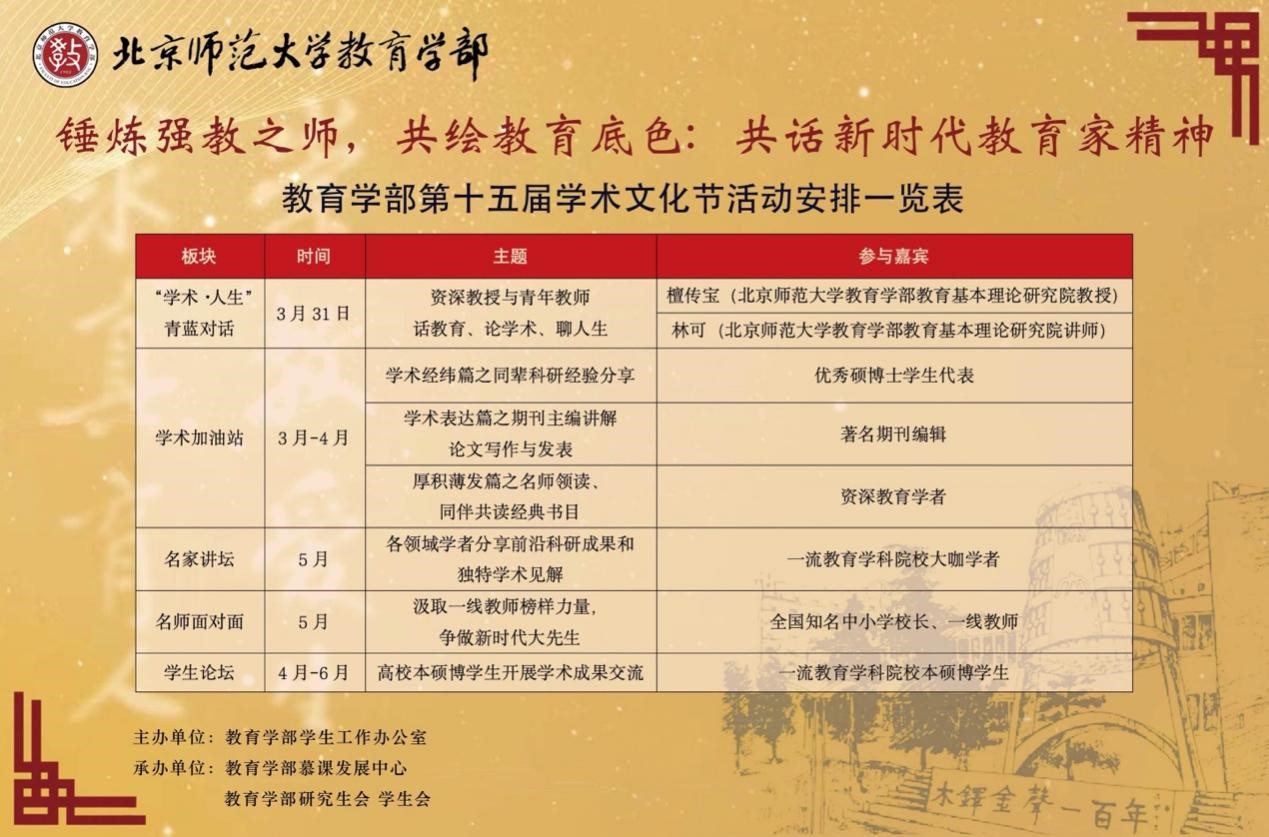

随后,主持人详细介绍了本届学术文化节的活动内容,包括“学术·人生”青蓝对话、“学生论坛”“名家讲坛”“名师面对面”“学术加油站”等系列活动。从青年与资深学者的对话,到学生研究成果展示;从知名专家主题讲座,到研究指导和学术资源分享,各类活动为大家提供了学术交流的宝贵机会,展现了教育学部学术活动的多样性和深度。

主持人董一漩介绍本届学术文化节活动

开幕式结束后,进入了备受期待的“学术·人生”青蓝对话活动。檀传宝教授和林可老师围绕“弘扬教育家精神,厚植大先生情怀”这一主题展开交流。檀传宝教授结合自己的学术经历和人生历程,与林可老师进行了一场别开生面的师生对谈,分享了他在教育领域的趣事、经验和感悟。

1.您眼中的教育家精神是什么?它包含哪些内涵?

檀传宝教授从业务精湛、社会担当和奋斗奉献三个层面详细阐释了构成教育家精神的基本元素。任何能称得上“家”的人,都一定是某个行业里业务上的翘楚。业务精湛就是说教育家首先是教育的行家里手,这就要求教师能以卓越的教学能力或研究成果引领学生成长和学科发展。此外,教育家一定是教育实践的“大先生”。社会担当则凸显教育家的精神境界之“大”。这就意味着教师对教育事业的社会价值与责任有最深刻理解,教师要有通过教育实践传播先进的思想文化,引导学生形成正确的世界观和价值观的高度自觉。最后业务精湛、社会担当等教育家品质都是长期努力的结果。故所谓奋斗奉献,就是要求教师能够出于对于教育事业的无限热爱而不断努力、奉献、精益求精,终能成其为教育之大者。

2.随着我国社会、经济不断发展,教育事业的发展也已经进入了一个新的阶段,教育家精神的价值意蕴是否也在随之发生变化,我们在当下谈教育家精神与以往有何不同?

檀传宝教授指出,与过去比,现时代有两个大的变化。一个是科技的高度发达,二是生活的相对丰裕。

过去的教育比较重视基本功,比如教学技巧和教育方法的掌握,而高科技时代对人才的要求不再局限于单一领域的专深,而是需要具备多元的知识结构和能够解决复杂问题的能力。由此教育工作者会更加关注教育的个性化、专业化和信息化等等。教育工作者特别需要善于运用科学技术来了解每个学生的学习特点,实施个性化教学策略,以提高教育的有效性和针对性。

此外,物质丰裕时代的到来,已经让中国社会的主要矛盾发生了类型的变化,教育事业要能够满足人民群众对于美好生活的需要。教师应当提供高品质的教学,也应该提供高品质的德育。教育家们的共识也是:教师不仅是知识的传递者,更是价值观的引领者和道德模范。

3.在新的时代背景下,我们如何才能在教师生涯中去弘扬教育家精神呢?

檀传宝教授表示,要成为一名专业教师,需要从学科专业、教育专业和通识素养三个方向努力。在学科专业角度,教师必须具有自身的学科背景和扎实的学科基础,才能在此基础上引导学生学习和创新思考。在教育专业角度,教师应具备教育学、心理学等必备的教学知识和技能基础,同时还应注重修养教师德育专业化水平。此外,广大教师还应能够旁征博引、深入浅出,这就要求我们能不断丰富自身学识边界,具备较高的通识素养。

4.我们应当构建一个什么样的教师教育模式,才能满足新时代对培养教育家的需要?

檀传宝教授表示,要满足新时代对培养教育家的需要,践行“学为人师,行为世范”的理念,对我们北京师范大学来说,有三点非常重要:

首先,要高度重视与教师高品质培养相关的教育学科发展。没有强大的教育学科,就没有培育大批教育家的可能。

其次,并努力在教师教育范式创新上领全国教师教育的风气之先。学校应当高度重视“4+2”模式已经累积的经验,在教师专业能力建设中注重学科专业与教育专业双提升。师范生是学科、教育两个专业上的“两桶水”而非“两个半桶水”相加。

最后,在教师教育实践上努力聚焦师范生的师德养成和德育专业能力的培养。我们德育研究团队已经提出“教师德育专业化”的概念,已经产出过一批在专业上得到高度认可的研究成果,北京师范大学应当在“教师德育专业化”上做好师范教育的“排头兵”。

5.教师幸福感也是我们目前非常关注的一个话题。您深耕教育事业,至今仍保有热情和激情,您的幸福感来源于哪里?

檀传宝教授表示,他的幸福感首先来自于严肃对待自己的人生,对生命与事业有最高的珍惜。此外,“幸福是人的目的性自由实现的人生”。或者通俗地说,梦想的实现是自身价值的体现、人生意义的所在。真正的幸福感,一定来自对梦想的坚持和实现梦想的生命历程。

6.幸福感对于教师而言是非常重要且宝贵的,但从现实来看,当今很多教师并没有获得真正的幸福感,您认为这一理想与现实的差距是由什么原因造成的?

檀传宝教授对“快感”与“幸福感”进行了区别,认为前者指向物质需要,后者指向精神需要的满足。他结合自身的科研与工作经历表示,教师要对教育事业始终抱有内在兴趣,才能正确面对压力。可以抱怨、改进制度环境,但在制度环境成功改造之前,最重要的是我们自己不要为“卷”的机制所“殖民”、所奴役,要构建属于自己的教育事业的梦想,并为国家教育事业做出扎扎实实的贡献。

7.对于我们每一个教师个体而言,应该要怎么做才能追寻到真正的幸福,成为“一个配享幸福的教师”?

檀传宝教授从尊重生命和追寻梦想两个维度提出建议。一方面,教师职业的核心使命在于教书育人,这本身就蕴含着对每一个生命个体的尊重和关怀。另一方面,教育家或者好的教育工作者,往往都怀揣对教育的热爱和对改变世界的愿景。这些教育梦想是教师职业生涯中的最重要、真实的驱动力。教师的幸福感是多层次的,既包括对学生成长的满足,也包括对个人职业目标的追求和实现,但是“梦想实现的人生”这个幸福的解释是不变的原理。一旦教师在职业生涯中找到了自己的梦想、价值和意义,成就感、幸福感就会自然发生。故所谓“追求”幸福,还不如说我们自己为自己准备好“配享幸福”的条件。

8.回顾您几十年的教育研究生涯,您能否跟我们分享下成为教育家这一路的成长故事?

檀传宝教授生动地讲述了自身成长过程中关于专业学习、导师引导的故事,鼓励同学们要有善于学习并学会在自我欣赏的过程中不断激发成长的动力,不断提升自身的专业能力与全面素养。

两位嘉宾的深度访谈不仅让在场的师生们感受到了教育家精神的魅力,也引发了大家对当前教育热点问题与前沿研究的深入思考。

檀传宝教授与林可老师共话新时代教育家精神

现场与会学生与嘉宾之间的互动交流尤为精彩。同学们分别从自身专业发展和教育教学实践中遇到的问题向嘉宾提问,檀传宝教授耐心解答了大家的问题,为大家提供了宝贵的指导和建议。谈及德育问题时,檀传宝教授指出要正确地理解“教育是有边界的”,同时,这并不影响教育工作者坚守在育人的岗位上,肩负并不断践行自身的使命。在谈及本科师范生的四年学习生活时,檀传宝教授建议本科师范生在学习专业课程的同时,也要开阔自身的眼界,以广博的知识为未来的教师之路奠基。

学生提问互动

提问互动环节结束后,学生代表为两位老师送上了鲜花以及教育学部的吉祥物“骄阳雨露”。小骄和小雨的名字分别谐音“教”和“育”。做心灵的骄阳和雨露,正是教育学人的使命与担当,也满载着学生们对两位老师参与分享的感激之情。

学生代表向两位老师致谢并送上礼物

希望这场思想盛宴可以给大家带来新的思考,在未来将教育家精神内化于心,外化于行,争做新时代的“大先生”。

至此,北京师范大学教育学部第十五届学术文化节开幕式暨“学术·人生”青蓝对话圆满结束,希望广大教育学子能怀揣对教育的热爱,不断探索教育新境界、激发学术新思维。

现场师生合影留念

自2009年至今,学术文化节作为教育学部的经典品牌活动,传承优良的治学传统,担负新时代的历史使命,弘扬笃行不怠的奋斗精神。在北师大着力建设世界一流大学和教育学部着力建设世界一流学科的背景下,学部学生会、研究生会在学部学生工作办公室的指导下,在学部各方力量的支持下,根据学部学科特点与优势,从师生需求出发,举办一系列大型、精品、优质的学术活动,为师生奉上思想碰撞的盛筵,创造多元开放的学术平台。

教育学部第十五届学术文化节活动安排一览

学生工作办公室

2024年3月31日

资讯推荐